今回の記事でわかること

- 尿酸値が7.0mg/dlを超えたら高尿酸血症

- 高尿酸血症の原因は、食事と運動不足・脱水によるものが大半

- 高尿酸血症をほっておくと大変!

- 高尿酸血症の治療は、食事療法・運動療法と薬物療法(薬を飲みましょう)

高尿酸血症とは

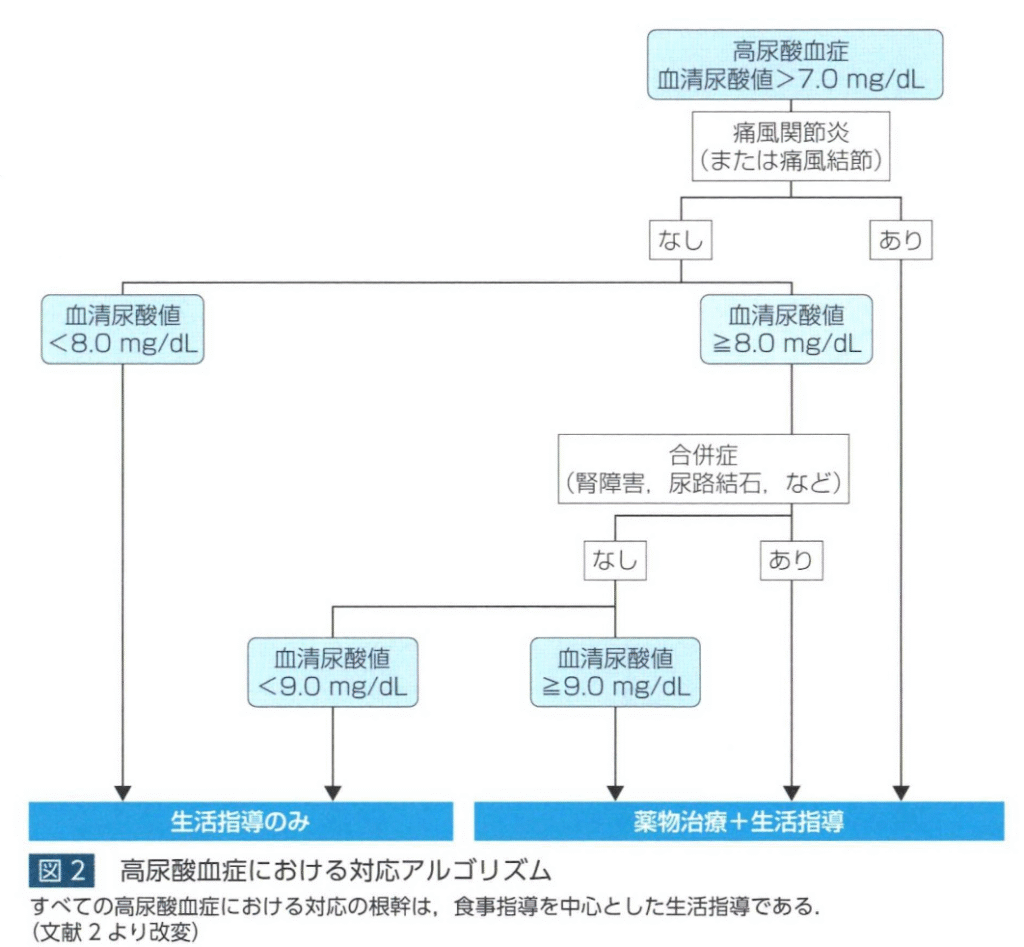

高尿酸血症の定義は,

血中尿酸濃度が尿酸塩〔尿酸一ナトリウム,(monosodium urate monohy-drate:MSU)〕の飽和溶解度とされる7.O mg/dLを超えた状態である2)

とされています。

一般的に基準値は、男女差があり下記の様になっています。

<尿酸値の基準範囲>

・ 男性:3.7~7.8mg/dL,女性:2.6~5.5 mg/dL(JCCLS共用基準範囲)

・2.1〜7.0 mg/dL(*高尿酸血症・低尿酸血症のいずれにも該当しない範囲)

上記基準値を超えたものを高尿酸血症といいます。

そもそも尿酸とは?

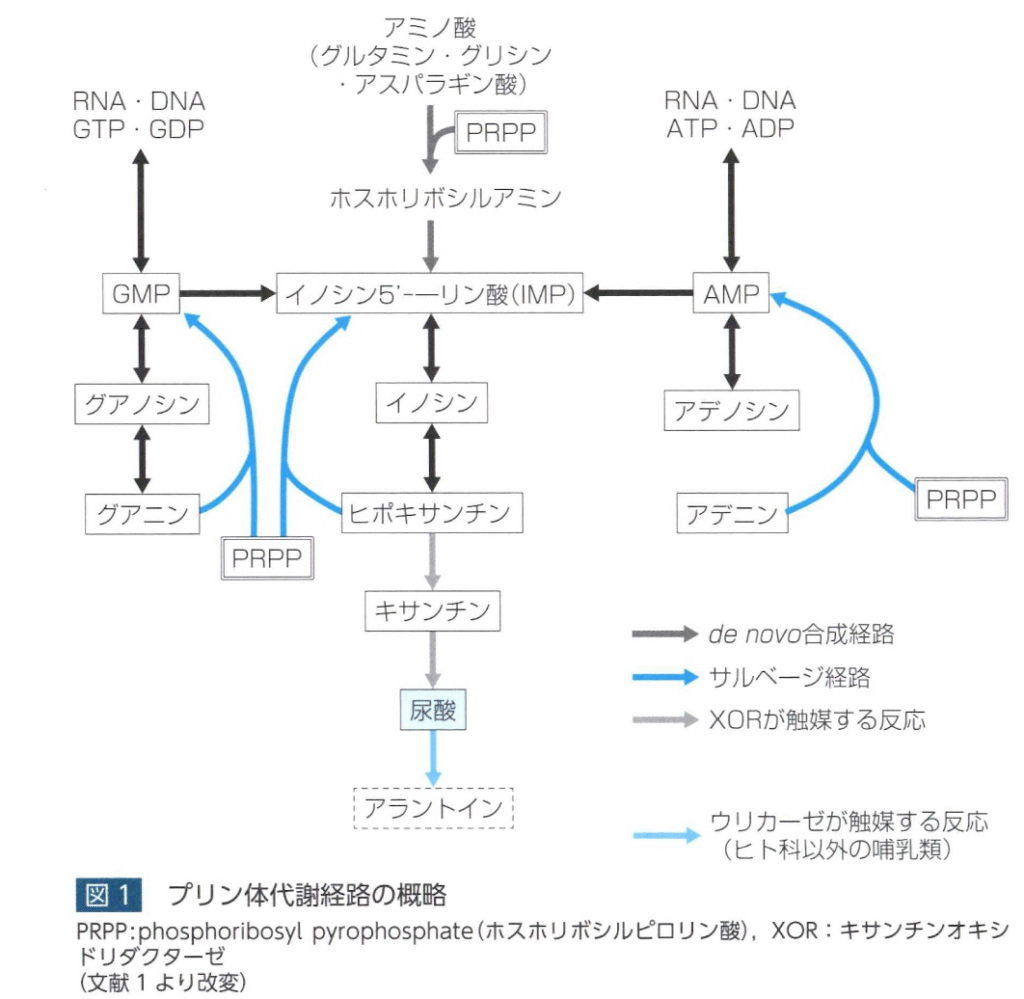

尿酸(uric acid)は分子式C5H4N403・分子量168の物質で,生体内では酵素キサンチンオキシドリダクターゼ(xanthine oxidoreductase:XOR)の触媒下にヒポキサンチンからキサンチンを経て酸化反応によって合成される.

ほとんどの哺乳類は尿酸をさらに酸化する酵素ウリカーゼによって水溶性が高いアラントインにまで代謝されるが人類を含むヒト科は約1540万年前にウリカーゼの合成能力を喪失しているため,人類におけるプリン代謝の最終産物はアラントインではなく尿酸となっている(図1)1)

さらに,人類では尿酸は腎臓の近位尿細管において積極的に再吸収される(正常では909c以上)こともあいまって,ほとんどの哺乳類における血中尿酸濃度が1mg/dL前後であるのに比して,明確に高値となっている。

尿酸は抗酸化能を有することより,ヒト科において血中尿酸濃度が高値であることはその寿命延長に寄与していると考えられています。

血中尿酸濃度には性差があることが確認されている.成人女性の血清尿酸値は成人男性のそれより明らかに低いが,この性差には女性ホルモンによる腎での尿酸再吸収が寄与していると考えられ,性差は閉経後に小さくなってくる.また血中尿酸濃度には日内変動があり,一般に深夜から早朝にかけて上昇し,起床後は緩徐に低下するとされている.

<<異常値を示す疾患(臨床判断断値)>>

高値

高尿酸血症(>7.0mg/dl),痛風(関節炎,結節形成,痛風腎,皮下脂肪織炎など),横紋筋融解症,腫瘍崩壊症候群

低値

低尿酸血症(≦2.0mg/dl)

高尿酸血症の原因

ほっといてもいいの?

糖尿病などと一緒で基本的には、症状の起きる前に予防的に治療を行うべきものです。

でないと・・・

痛風発作(男性が多いですが激痛で歩けなくなります。治るまで1週間から1ヶ月程度かかることも・・)が起こってしまいます。

他にも

関節に結晶尿酸塩〔尿酸一ナトリウム,(monosodium urate monohy-drate:MSU)が蓄積することによる関節炎や関節破壊

腎臓や皮膚などでも起こり,

腎傷害(痛風腎:MSUの皮髄境界間質への沈着を主因とする)

皮膚障害(痛風結節,皮下脂肪織炎など)

その他,複数の疫学研究より,高尿酸血症とメタボリックシンドローム,高血圧心不全を含む心血管系疾患総死亡上昇などとの関連性が推察されています。

高尿酸血症の治療

尿酸血症は病型分類として「尿酸産生過剰型」と「尿酸排泄低下型」に分けられ,尿生化学検査で尿酸/クレアチニン比が0.5以上の場合に前者,0.5未満の場合に後者との大まかな区別がなされている.治療薬として,前者に対しては尿酸生成抑制薬の,後者に対しては尿酸排泄促進薬の,それぞれ有効性が高いとされてきた。

このような「病型分類にあわせた治療薬選択」は,多量投与が副作用発現に直結する薬剤(アロプリノール,ベンズブロマロン,プロベネシド)しか使用選択肢がなかったかつての時代では理にかなった戦略であった.しかしながら副作用がより低い薬剤(フェブキソスタット,トピロキソスタット,ドチヌラド)の使用が可能となった現代で1よ必ずしも病型分類にこだわらぬ治療薬選択を行ってもよいのかもしれない。

まとめ

1:ヒトは血清尿酸を高値に保ちやすいように進化した生物である。

2:近代から現代にかけての食生活習慣の変化に伴い,高尿酸血症の頻度は上昇している。

3:高尿酸血症は生体各所での尿酸塩沈着を介して,痛風関節炎を含む様々な臓器傷害を引き起こ

す。

4:低尿酸血症に関しても,原因の鑑別が必要である。

- 尿酸値が7.0mg/dlを超えたら高尿酸血症

- 高尿酸血症の原因は、食事と運動不足・脱水によるものが大半

- 高尿酸血症をほっておくと大変!

- 高尿酸血症の治療は、食事療法・運動療法と薬物療法(薬を飲みましょう)

参考文献

1)板倉弘重,他(編):分子栄養学(新スタンダード栄養・食物シリーズ13)東京化学同人,2019

2)日本痛風・尿酸核酸学会ガイドライン改訂委員会(編)’高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン.第3版(2022年追補版),診断と治療社,2022

3)川崎 拓.他.住民検診による痛風の疫学調査.痛風と核酸代謝30:66,2006

4)厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業):腎・泌尿器系の希少嘆佳治性疾患群に関する診断基準・診療ガイドラインの確立研究班(腎性低尿酸血症担当),他(編).腎性低尿酸血症診療ガイドライン,痛風と核酸代謝42:suppl i-suppl 51, 2018

5)日本臨床検査医学会ガイドライン作成委員会(編):臨床検査のガイドラインJSLM2021検査値アプローチ/症候/疾患.宇宙堂八木書店,2021

コメント